いよいよ教会旋法の実践へ移ります。最初は理解が難しいですが、色々試しながら中身を吟味してください。きっと分かるようになりますよ。

よくある考え方

この下のコード進行でCメジャー・スケールを弾いたとします。

| C | Am | F | G7 | ||||

| Em7 | Am7 | Dm7 | G7 |

3小節目のFのところですが、自分ではずっとCメジャー・スケールを弾いているつもりでしょう。でもそのコードの主音であるFから見ると、Fリディアンに見えてきますね。どちらも同じ音列ですが、基準をどこにするかで名前が変わります。Em7の上ではEフリジアン、最後のG7上ではGミクソリディアンに見えます。

結局は全部Cメジャー・スケールです!

「意味ないやん!」という声が聞こえてきそうです!確かに呼び名を変えるだけのために、あんなややこしいものを暗記するのだとしたら、アホらしいとしか言いようがありません。でもちょっと待ってください。教会旋法がなかなかわからない、というプレイヤーはここで引き返している人が圧倒的に多いのです!

実践・マイナー編

こんな進行ではどうでしょう。

| Am7 | Dm7 | ||||||

| Am7 | Dm7 |

両方Aマイナーのキーに登場するコードなので、Aマイナー・スケールだけで進めても問題ないです。その場合…

- Am7を基準にすると、Aエオリアン(Aマイナー)

- Dm7を基準にすると、Dドリアン

を弾いていることと同じになります。名前は違いますが、結局どちらもAマイナー・スケールです。特に変わったところはなく、自然に聞こえます。ここまでが普通のアドリブ。

Aマイナースケールのみのアドリブ・サンプル

モードを積極的に利用

さてここで、試しに強引に逆転させてみましょう。

- Am7でAドリアン

- Dm7でDエオリアン(Dマイナー)

を弾いてみます。ドリアン、エオリアンはm7というコードにのせる限り、問題なく使えます(前節参照)。先ほどのAマイナー・スケールだけでの演奏に比べると、Am7とDm7でスケールを変えることになるので、弾くのは少し難しいです。

スケールを変えてのアドリブ・サンプル

さて前節によると、ドリアンはIIm7、エオリアンはVIm7の際に使われる音列の名称です。ここからが重要ですが…、

Am7の上でAドリアン → Am7をIIm7と見なす

Dm7の上でDエオリアン → Dm7をVIm7と見なす

こんな状態が成り立ちます。これは結局Gメジャー・スケール、Fメジャー・スケールを弾いているのと同じことになります。

G、Fの全モードとAm7、Dm7の関係

| Gメジャー | Fメジャー |

| I.Gイオニアン(Gmaj7) II.Aドリアン(Am7) III.Bフリジアン(Bm7) IV.Cリディアン(Cmaj7) V.Dミクソリディアン(D7) VI.Eエオリアン(Em7) VII.F#ロクリアン(F#m7-5) |

I.Fイオニアン(Fmaj7) II.Gドリアン(Gm7) III.Aフリジアン(Am7) IV.Bbリディアン(Bbmaj7) V.Cミクソリディアン(C7) VI.Dエオリアン(Dm7) VII.Eロクリアン(Em7-5) |

転調を操る

Aドリアン、Dエオリアンを弾くことで、キーがGメジャーからFメジャーへと転調しているように聴かせられます。実際にはしているというより、弾き手の解釈により、”させている”という方が正確なわけですが。

m7コード上であれば、ドリアン、エオリアン、フリジアンの3つが選択肢に入ってくるので、Am7とDm7という二つのm7コードをどう捉え、どのスケールを使うのかは、基本的に弾き手の選択に委ねられます。それがモード奏法の真骨頂であり、そのように自らの意思で響きを操ることがその醍醐味でもあります。

実践・メジャー編

| FM7 | BbM7 | ||||||

| FM7 | BbM7 |

どちらもキーFメジャーに登場するコードなので、Fメジャー・スケールを弾き続けると、スムーズにはまります。この場合、コードに合わせてスケールの名称を考えると、FM7の際にFイオニアン(メジャー)、BbM7の際にはBbリディアンを弾いているということができますが、実態はFメジャー・スケールだけです。

Fメジャースケールのみのアドリブ・サンプル

モードを積極的に利用

さて、マイナーの時と同じく少々強引にモードを入れていきましょう。両方ともをリディアンで弾きます。

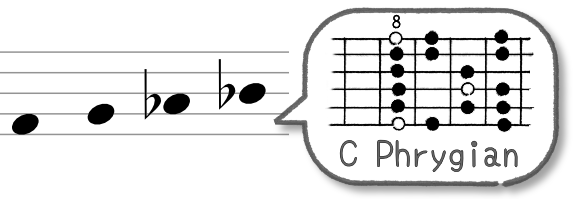

Fリディアン(IVmaj7)= Cメジャー・スケール

Bbリディアン(IVmaj7) = Fメジャー・スケール

| Cメジャー | Fメジャー |

| I.Cイオニアン(Cmaj7) II.Dドリアン(Dm7) III.Eフリジアン(Em7) IV.Fリディアン(Fmaj7) V.Gミクソリディアン(G7) VI.Aエオリアン(Am7) VII.Bロクリアン(Bm7-5) |

I.Fイオニアン(Fmaj7) II.Gドリアン(Gm7) III.Aフリジアン(Am7) IV.Bbリディアン(Bbmaj7) V.Cミクソリディアン(C7) VI.Dエオリアン(Dm7) VII.Eロクリアン(Em7-5) |

リディアンはIVmaj7に適合するスケール。Fリディアンを使うと、Fmaj7をIVmaj7と見なすことになります。FリディアンはCメジャー・スケールと同じであり、同じくBbリディアンはFメジャー・スケールなので、結果的にC→Fとキーが変わっています。

初っ端のFがいきなりImajではないので、少し宙に浮いたような、妙な雰囲気のソロになります。

スケールを変えてのアドリブ・サンプル

リディアンはそのものが少しふわふわした雰囲気があるので、よりそれが際立ちます。

モード利用の大前提

教会旋法をつかったモード奏法がもっとも生きるのは、コード進行がしっかりと作られていない、ワンコードやツーコードぐらいの時です。冒頭にあるような、コードがたくさん使われたキャッチーなダイアトニック進行の中に、むりやりにモードの概念を当てはめても、あまり意味をなさないことが多いのです。

モード奏法の理解が難しく感じられている理由のひとつには、その前提自体があまり周知されていないというのがあるんじゃないかと思っています。

ただ、世の中には色んな曲があるので、Aメロは”m7→7″のツーコードでありながら、サビでポップなダイアトニック進行になる曲も多々ありますし、その逆もあります。

モード奏法はそのままではこのような限定的な使い道に終始しますが、曲中の部分転調への対応や、曲作りへの転用など、幅広く応用を効かせられます。そのために練習を重ねる価値は十分にありますよ。

![[脱初心者のための集中特訓] モード奏法の方程式(CD付) (シンコー・ミュージックMOOK)](https://m.media-amazon.com/images/I/61Aqa1FKyPL._SL500_.jpg)