本ブログでもけっこうなアクセス数をたたき出している「Room 335のコード進行を科学する」ですが、久しぶりの第二段はOverjoyedに決定です。

凄まじい転調を繰り返す割に流れるようなメロディが見事な佳曲ですが、ギターを弾く人はStevie Wonder自体あまり知らない人が多いので、ひょっとするとギター向けのニーズはあまりないかもしれません。が、筆者が好きな曲だし、まあいいじゃないかということで。

普通はこんな難しい曲でアドリブの要求されることはあまりないんですが、それをしないと、プレイヤーサイドに立ったこのサイトの存在価値が揺らぐため(笑)ソロを取る上での考え方も併記しています。

毎度ながら手書きの譜面ですが、手作り感はこの上なく出てると思います。

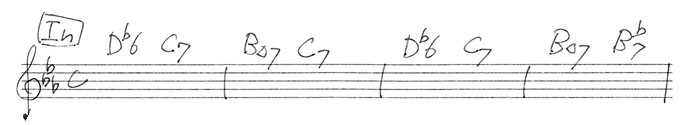

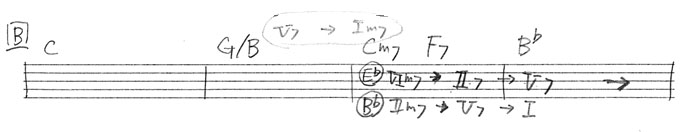

イントロ

このイントロの進行、すでに相当強烈ですが、このイントロにしてこの曲ありという、特徴的な代物です。

理論的にはどうでしょうね…。

Db6 = Gbmaj7/Db

C7 = Gb7(裏コード)

と捉えると、Gbmaj7 → Gb7 → Bmaj7 と書けなくもないですが、このイントロについては、トップノートのBbの音を保ったままルートと3rdを半音ずつ動かした結果こういうコードになった、という解釈が一番妥当な気がします。アドリブで演奏する際にはコードアルペジオ以外選択肢がないですが、まあ、イントロは普通は弾かないか。

最終的にBb7に行くことで、Aメロ頭のEbに行く準備ができました。

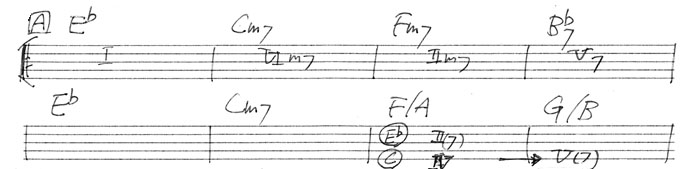

Aメロ

Aメロ。上の進行に比べると、非常にオーソドックスで安定しています。最初だけは。

特筆は2段目後半。F/AはFの3度をベースに持ってきただけの展開型なので、実質Fと言えますが、ここのFはキーEbで見るならばII、キーCで見るならばIV。IIがメジャーコードになってる場合II7とセブンスになるのが一般的なので、ここはF7で行ってもいいところです。そのまま1音上がってG/B。これは次にCに行くための役割を果たしているので、働きとしては完全にG7。この時点でキーCが匂っています。

improvisation point

アドリブでソロを取らねばならない場合、最後の2小節からキーCに切り替えると一番簡単っぽいです。F/Aはどっちつかずの響きではありますが、II7なのでEbメジャー・スケールでは4度の音がちょっと合いません。Ebメジャー・スケールを基調としつつも、4度の音を半音上げてFコードのM3rdの音をしっかりと入れると、頭が良さそうなソロになります。さらに転調に強い人はホールトーンとか入れると面白いかも。僕は……Cメジャースケールにしときましょうか(笑)

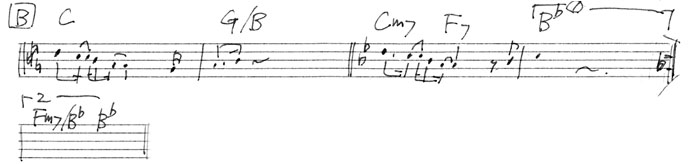

Bメロ:メロディ

Bメロ。2小節単位で考えると分かりやすいです。前半後半の出だしでメロディラインが同じ動きをしており、複雑な転調に関わらず、メロディの一貫性が保たれています。

Bメロ:コード

前半はキーCで後半はBb。G/BからCm7はV7→Im7ととれます。

その先はCm7→F7をIIm7→V7とみてBbという、典型的ツーファイブの流れ。これ自体がキーEbの布石ともなっており、その場合最後のBbはV7の働きをすることになるので、その後にBb7を挟んでいる譜面もあります。

F7の下にあるメロディラインのラの音がフラットではなくナチュラルなので、この時点でキーBbであるのがわかります。

improvisation point

ソロでは一番歌わせにくく、困難な箇所がここですね。2小節で転調するので、がらっとスケールを変えて弾くか、コードアルペジオ的発想にして縦割りのソロでいくか。前述の通り、メロディに一貫性が見られるので、メロディラインを踏襲しながらソロを取る、というのもいいかも。ちなみに2カッコですでにキーがEbっぽくなってるので、ここはBb→Ebと一小節でキーが変わってるような雰囲気です。難しい。

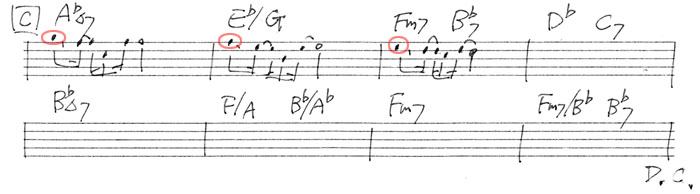

サビ:メロディ

サビの流れ。ラストのサビではさらに1音転調して上がるという、転調大好きなスティーヴィー真骨頂といったところ。

ここはメロディラインが特筆物で、

1小節目、ソの音はAbmaj7のmaj7

2小節目、ファの音はEb/Gの9th

3小節目、ミ♭の音はFm7のm7

という風に、ルートや3rdから始まる箇所がないのです。

この辺りがこの曲のお洒落さに繋がっているのは間違いないところでしょうね。

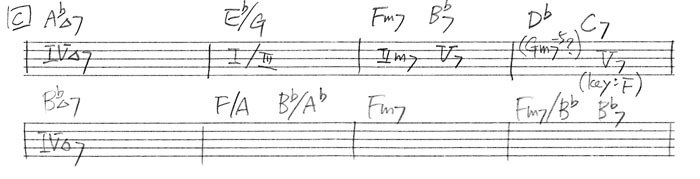

サビ:コード

コードはオーソドックスな始まり方をして、凄い転調を含みます。

3,4小節目にかけて、IIm7→V7といきながら、次のDbが結局最後まで謎でした。

裏コードではなかろうかとか色々考えてみましたが、ここのDbは働き的にドミナント7thではなく、maj7の方がはまりが良いです。Dbmaj7で弾くことはできるけど、Db7にするとちょっと合わない。答えはあまり判然としないままでしたが、Gm7b5にしても曲的にそう違和感がないので、それの代理かも。そうするとマイナーのツーファイブとなって、わりと理解しやすいです。特にソロを取る際にはその解釈でいくといいと思います。誰かはっきり分かる人はおしえてください。

そのままキーは鮮やかにFに。ImajのFに行かず、IVのBbに行っていますが、これは偽終止的使い方といいましょうか。Room 335の最後にも見られた進行です。

最後のBb/AbはBb7の7thの音をルートに持ってきた展開型。つまりBb7と言ってしまって良いです。「卒業写真」や「ロビンソン」、はたまたカーペンターズの「I Need To Be In Love」とかでも使われている、ポップスにはとても多いコード。これがV7の働きをして、Fm7に行き、そのまま元のキーであるEbに戻っています。

この後はこれをもう一度やり、さらに最後ではもうひとつ転調して終わります。

improvisation point

出だしの3小節ではまんまスケールで可能。メロディアスな進行なので、弾いてて楽しいですが、それもすぐ終わります。4小節目は上にかいてる通り、Gm7b5 – C7と解釈して、ツーファイブを入れるか、コードアルペジオで行くか。幸いにもDb→C7と半音で降りてる進行なので、コードアルペジオは簡単。半音ずらしながら弾くと、モードっぽくてかっこいいかも。

まとめ

コードだけ見るとはちゃめちゃな進行ですが、全く不自然さがないのは、メロディに無理がないからです。この曲は恐らくピアノでコードを弾きながらそれに合わせてメロディを作ったのではないかと思うんですが、コード進行に引っぱられた感がメロディに全くないのは、さすがに天才がなせる技ですね。

というわけで、次回はこの難曲を弾いて、アドリブも入れてみようと思います。これは難しそうだ…!