秋冬は夜景が綺麗に映えるもの。イルミネーションなども冬に多いですし、それを撮影したいと考える人は少なくないでしょう。ところが、実際にカメラで夜景を撮影するのは難しいものです。

夜景撮影の必需品には真っ先に三脚があげられますが、人混みなどでは三脚は邪魔になりますし、一眼を買ったばかりの人がそこそこの値段の三脚を買い足すのはハードルが高いものです。そこで今回は、デジタル一眼の初心者がそれなしで夜景撮影にトライする方法です。

夜景撮影が難しい理由

夜景が難しい理由は一つだけ。

光が少ない

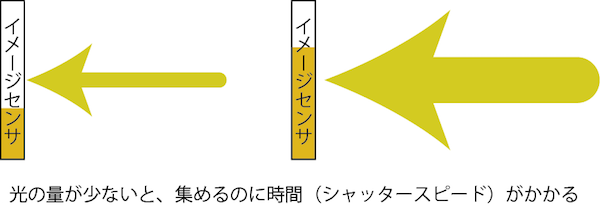

これに尽きます。カメラは光を取り込んで像を結ぶため、光が少ない場所は根本的に苦手です。これは光学の理論に準ずるので、いくら技術が進化しても、逃れられない理屈になります。

光が少ないと、光をたくさん取り込もうと、長いシャッタースピードを要するようになります。そうすると、シャッター速度1秒とかあるいはそれ以上になります。1秒間、石像のように微動だにせずにカメラを構えられる人は普通はいません。これが夜景が難しい理由です。フラッシュを焚くというのはすぐに考えつく方法ですが、フラッシュの光は普通数メートルしか届かず、遠くから夜景を狙ったときには無力です。

ちなみに、撮影モードは「夜景」とかではなく、M(マニュアル)にしておきます。撮影上での3大要素「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」を自分で設定できるように、合わせ方を確認しておいてください。夜景の撮影を理解出来ると、この3要素の繋がりも理解出来てくるので、入門者にこそ最適です。

手持ちで撮影

基本として手持ちで撮影するやり方を紹介。手ぶれしないレベルにまでシャッタースピードを抑えるのが肝。

絞りを開ける

光が少ないならば、それをなんとか効率的に取り込む方法を考えます。真っ先に思いつくのは絞りを開ける方法。絞りはF値と呼ばれるもので、普通はF5.6とかF7.1のように、数字で表します。数字が少ないほど開いており、大きいほど絞り込んでいる状態です。開いている方が光を多く取り込めることはいうまでもありません。

絞りは通常少し絞り込んでいる状態がいい画質になるようになっており、開けるほどピントの合う範囲が狭くなるので、風景などには絞り込んでおくことが大前提ではあるのですが、今回は光量の少ない撮影なのでそこは諦めて開放絞りにします。

ところが、普通のキットレンズだと絞りはどこまで開けてもF3.5ぐらいが限度。これだけでは必要な光量に届きません。

ISO感度を上げる

ISOというのは光を感知する度合いを表す数値。これを上げると少ない光量でも写し取ることができます。が、ノイズが増えていくので、光量が十分ならば低い方がいいです。ただ、今回光量が足りない時の話なので、ノイジーになりすぎない程度に上げます。ISO感度は機種に依存するところが大きいですが、大抵のカメラでISO1600程度までなら許容範囲ですので、この辺を基準に上げ下げするといいでしょう。

絞りを開けて、ISOを上げる。これが手持ちで撮影するための一番分かりやすい方法です。

シャッタースピードの設定

シャッタースピードは1/20ぐらいまでなら手ぶれ補正の恩恵もあって、なんとかぶれずに撮れますので、まずそれぐらいで試してみます。それで写したものをチェックし、暗ければさらにシャッタースピードを下げるか、ISOを上げるかします。シャッタースピードは遅すぎると手ぶれしますが、身体ごと街灯や電柱などにもたれかかるとある程度抑制できます。

昨今の手ぶれ補正はかなり強力なので、これまた機種やレンズによっては1/6ぐらいでも何とかぶれずに行ける場合もあります。

公共物などを利用

手すりや塀を利用して撮るやり方。手持ちより安定するので、シャッタースピードはより長くても大丈夫です。

手すりに押しつけて撮る

手すりなどにカメラ自体を押しつけながらシャッターを押します。大抵の機種に2、3秒のセルフタイマーがあるので、それを利用すると、シャッターを切る際のぶれも回避できます。

置いて撮る

幅の広い手すりや、ちょっとした塀の上などに置いて撮影。条件的には三脚とほぼ同じになるので、長時間露光が可能。ISOを可能な限り下げて、絞りを風景用に絞り込んで、隅々までピントが合うようにします。上の手持ちのところでの解説とは逆の条件にして、シャッタースピードを増やして帳尻を合わせる感覚ですね。

シャッタースピードですが、物に置いている以上、2秒でも3秒でも10秒でも可能なので、適当に合わせて撮ります。出来上がった写真をチェックして明るすぎたらシャッタースピードを上げ、暗すぎたら下げます。目安となる数値を暗記しておくというやり方もありますが、なんせデジタルなので、この方法が一番簡単です。

ちなみに、どこに置いてもうまく構図が合わせられるように、三脚穴に取り付けるこんなものもあります。

三脚と書いてありますが、三脚ではなく、カメラに常時取り付けられる台のようなものです。旅行などには僕もよく着けていきますが、記念写真にも使えるし、何かと便利です。やや重いですが、その分しっかりしており、長大な望遠レンズなどでなければ、中級機以上の一眼レフでもしっかりとカメラ本体を支えてくれます。

この方法は、塀や手すりなど、人工物がたくさんある街中のイルミネーション撮影などにとくに使えます。山の上からの撮影などにはさすがに三脚がないと厳しいですね。

ミニ三脚の利用

三脚のなかでも、軽くて持ち運びしやすいものを携帯しておくという手があります。小さい分価格も安く、手に入れやすいです。小型のものはたくさんありますが、やはり個人的なおすすめはなんと言ってもゴリラポッド。

左がマグネティック、右がハイブリッド。ゴリラポッドにはいくつか種類があり、どこにでも自在に設置できるわりに、見た目以上にしっかりしています。一眼レフにはハイブリッド・タイプ(中級機以上だとこれでもまだ力不足ですが)がおすすめ。マグネティックはどちらかというとコンデジ向けですが、軽いミラーレスなら可能。マグネティックはかなり強力な磁石が入っており、相当の力でくっつきます。

ほぼどこにでも設置できるので構図の自由度は増しますが、無理矢理に設置していると、露光中に倒れてしまう可能性もありますので、それなりに無理のない体勢が望ましいです。

ゴリラポッド・ハイブリッドは水準器まで入って、上部の雲台が良く出来ているため、とくに使いやすいです。NikonのD7100を設置できるか試している記事を昔こちらに書いてました。

ミニ三脚の万能選手!ゴリラポッド・ハイブリッド(gorillapod HYBRID)

窓越しの場合

高層ビルの展望フロアなどは窓越しなので、窓に自分が映り込んでしまい、うまく撮れません。そんな場合は、レンズを窓に密着させ、周りから光が入らないようにします。場合によって、片手で光を遮断するようにするのも有効。窓に押しつけたままシャッターを切る場合、ブレのリスクは若干下がりますので、1秒ぐらいまでなら大丈夫だったりします。

夜景撮影はおもしろい

夜景を撮ると、カメラが光をため込んで撮影しているという感覚をよく理解できます。上半分では手持ちで撮影するやり方を書いていますが、最近のカメラはノイズリダクションが優秀なため、ISO感度を上げて、力ずくで手持ち撮影というのも可能になりました。

ただ、長時間露光の美しさと独特の世界観には、唯一無二の魅力があります。最後に書いた、塀に載せる方法やゴリラポッドを使っての方法は、夜景撮影のハードルを大いに下げてくれます。まだデジタル一眼で夜の世界を撮ったことのない方は、ぜひ一度お試しください。