ここでは通常のコード進行をいじくり回してアレンジする手法をいくつか紹介。章の軸となる部分です!

セカンダリー・ドミナント

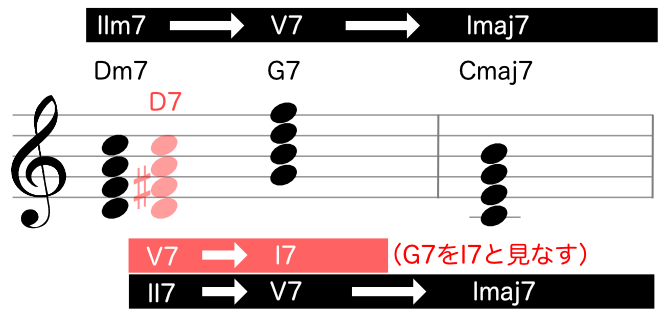

たとえば「Dm7 – G7 – C」などの「IIm7 – V7 – I 進行」において、G7(V7)の前に当たるDm7(IIm7)を、つぎのV7に向かうためのV7という扱いにしてD7にすることがよくあります。部分的に見るとD7 – G7が「V7 – I7」になっており、ドミナント・モーションが二重で形成されているのがわかります。

D7 – G7 – Cを実際に弾いてみると、少し響きが柔らかくなるのがわかります。他にもVIm7がVI7になったり、IIIm7がIII7になったりしますが、傾向としてはよりポップでまろやかな響きになりやすい傾向にあります。

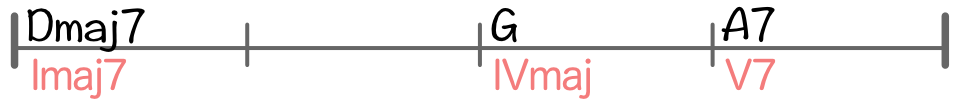

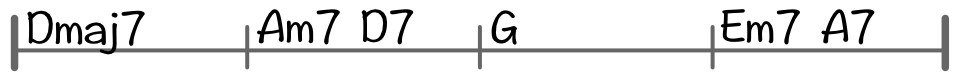

セカンダリー・ドミナントのアレンジ例

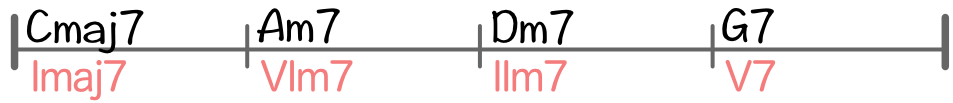

これが元の状態

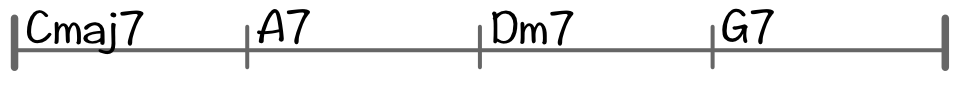

①A7 – Dm7でドミナント・モーションを形成。

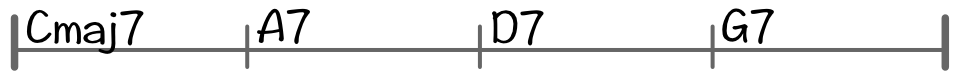

②A7 – D7、D7 – G7でドミナント・モーションを形成。

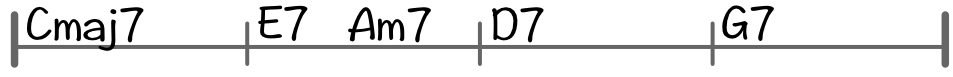

③2小節目を区切ってAm7の前にE7(III7)を挿入。

③のIII7はマイナー・キーにおいてV7の役割を担うため、セカンダリー・ドミナントとは呼ばれない印象です。(コード進行編参照)

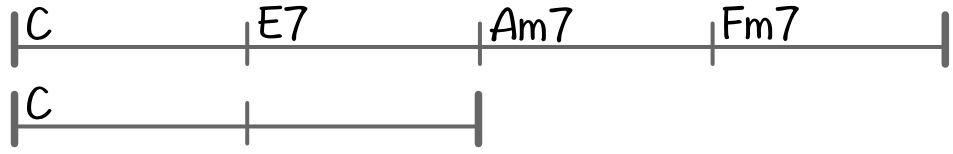

ツーファイブの挿入

おもにジャズで多いですが、普通のダイアトニック進行にツーファイブを無理やり挿入するアレンジがあります。上のセカンダリー・ドミナントと概念はよく似ているので、セットで覚えましょう

この進行のポイントは2小節目の「Am7 – D7」で、次のGへ向かうツーファイブの役割になっています。キーはDメジャーですが、この1小節だけキーGメジャーの響きになり、少しはっとするような響きをもたらします。

ポップなイメージが付くのもあって、最近はJ-POPでも聴かれるようになってきました。

ちなみに最後の小節にも、Dに戻れるように、しれっとツーファイブが挿入されています。

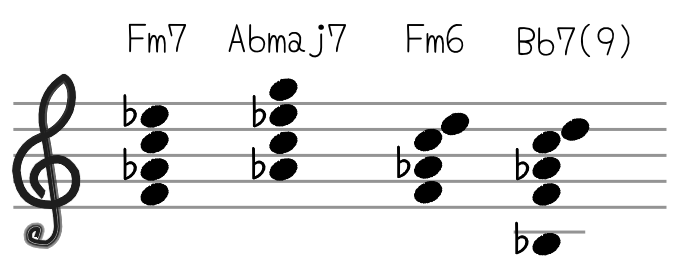

サブドミナント・マイナー

サブドミナントコードの代表格”IVmaj7″を”IVm”として利用することがたびたびあります。

この時のFm7はサブドミナント・マイナーと呼ばれ、柔らかい響きが特徴です。「F – Fm」という動きをとることも多く、一般的にドミナント7thに近い役割を果たします。7thコードの前に入って響きを滑らかに繋いだり、ドミナント7thそのものの代わりをつとめたりすることもあります。

IVmのからくり

サブドミナント・マイナーとして使われるマイナー・コードはトライアドのマイナーに加えて、マイナー7th、マイナー6thがありますが、特にマイナー6thは普通の進行で見ることは稀ながら、サブドミナント・マイナーではよく使われます。

C – Am – Fm7 – C

C – Am – Abmaj7 – C

C – Am – Bb7 – C

サブドミナントマイナーはもともと同主調(Cマイナー・キー)におけるIVm7を借りてきているという解釈がなされます。

IIm7/V(IIm7onV)の利用

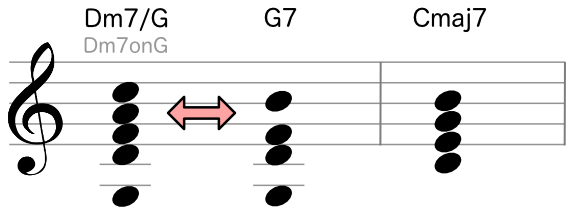

通常のG7などのドミナント・セブンスを使う場合に、代わりにDm7/G(IIm7/V)を使うことがあります。

ドミナント・モーションの要である「シ・ファ」→「ド・ミ」の動きが「ド・ファ」→「ド・ミ」となるため、トニックへ戻りたい印象が少し弱まりますが、その分お洒落さが増します。

id=”2-iim7onv”

G7→Cmaj7 と Dm7/G→Cmaj7の比較

(順番に流れます)

普通のG7よりもお洒落に聞こえるので、フュージョンやAOR、ブラックコンテンポラリーなど、洗練された音楽で多用されます。他にもF/G(IV/V)とかFmaj7/G(IVmaj7/V)などという似たような連中がいますが、どれも構成音が似ており、役割も同じです。

分数コード(オンコード)の利用

分数コードは上のように、ルート音の移動を円滑にして、コードをメロディックに仕立て上げるために使うのがほとんど。以下のようなパターンがあります。

・ルート音を下降させる

| C | G/B | Am | Am7/G | F | C/E | Dm7 | G7 |

・ルート音を上昇させる

| F | D/F# | G | E7/G# | Am |

・ルート音を一定に保つ

| D | G/D | A/D | G/D |

ちなみに、上で解説している”IIm7/V”はこれに当てはまらない代表例です。

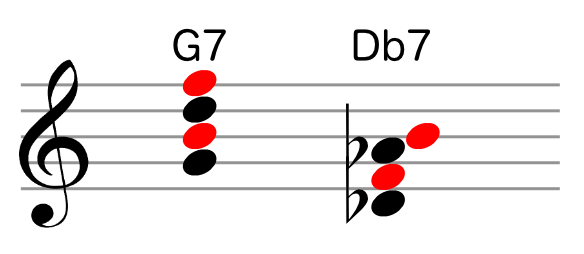

裏コード

基礎知識の項にあるとおり、V7の不安定を司る”トライトーン”はG7においては「シ・ファ」という組み合わせです。この2音があればこそV7はドミナントの役割を果たし、トニックとの架け橋として機能します。G7の構成音は「ソ・シ・レ・ファ」なので、トライトーンはその2,4つ目の音に当たるわけです。

ところで、ここでDb7というコードの構成音を考えてみると、

レ♭・ファ・ラ♭・シ

となり、このコードにも「ファ・シ」という組み合わせが入っています。厳密に言うと、「シ・ファ」が裏返って「ファ・シ」となっていますが…

このようなコード同士のことを裏コードと言い、同じトライトーンを含むために元のコードの代わりとして使うことができます。

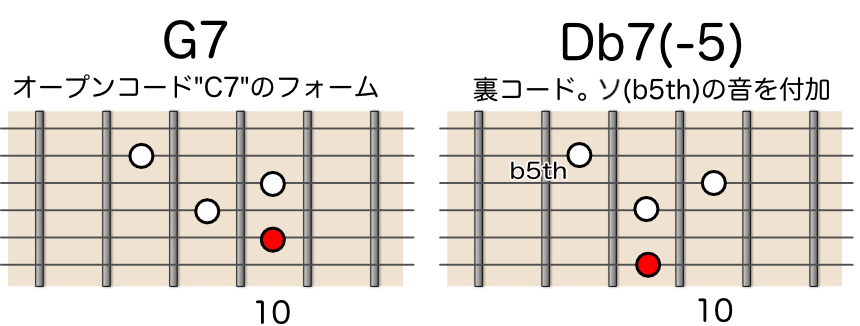

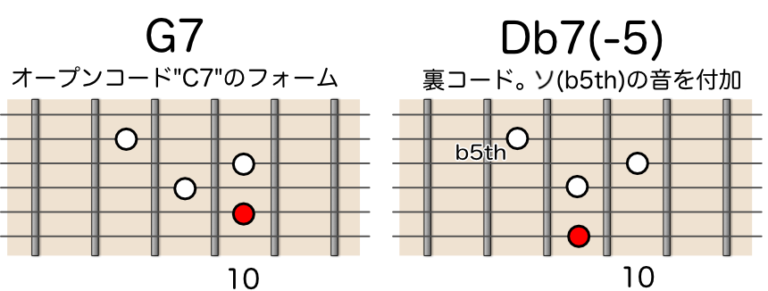

ギターの指板上で把握すると、かなり近い構成音で成り立っているのがわかります。

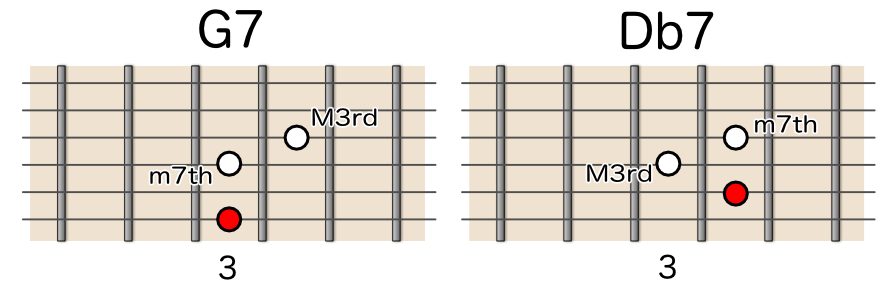

G7とDb7(5度抜きフォーム)

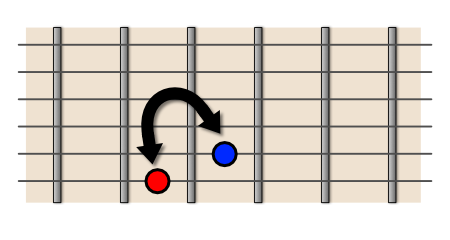

裏コードの関係は増4度離れた7thどうし。指板上では以下の関係。

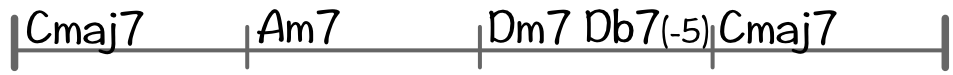

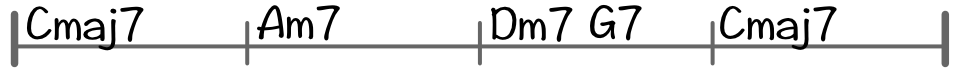

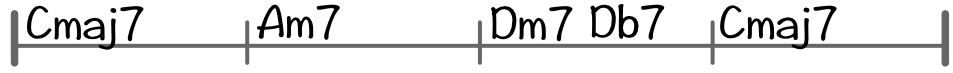

裏コードの典型パターン

特にIIm7 – V7 – Imaj7というツーファイブ進行のV7を裏コードにすると、常に “IIm7 – bII7 – Imaj7″となり、ルートが半音ずつ降りていくようになります。これは裏コードの典型パターンです。

この際、V7のルート音を変化後のbII7にテンションとして加えた「○7(-5)」もよく使われます。こうすると指板上で見たときに、ルート以外の一切の構成音が同じなのがわかります。